Ökobilanz und CO2-Fußabdruck: Entscheidende Instrumente für nachhaltiges Wirtschaften

Eine Ökobilanz betrachtet sämtliche Umweltwirkungen, die ein Unternehmen, eine Kommune oder eine Organisation jeglicher Art verursacht. Der CO2-Fußabdruck hingegen fokussiert sich auf eine Teilmenge dieser Wirkungen, nämlich die CO2-Emissionen (bzw. CO2-Äquivalente), die eine Organisation direkt oder indirekt verursacht. Sowohl Ökobilanz als auch CO2-Fußabdruck sind für Unternehmen oder Organisationen geeignet den Grad ihrer Nachhaltigkeit festzustellen. Dies gilt auch für Produkte, Prozesse und Dienstleistungen. Ökobilanz und CO2-Fußabdruck sind zwei wichtige Instrumente zur Bewertung der Umweltwirkungen von Produkten, Dienstleistungen und Organisationen. Sie ermöglichen es, die Auswirkungen auf die Umwelt zu quantifizieren und Maßnahmen zur Verbesserung zu identifizieren.

Ökobilanz

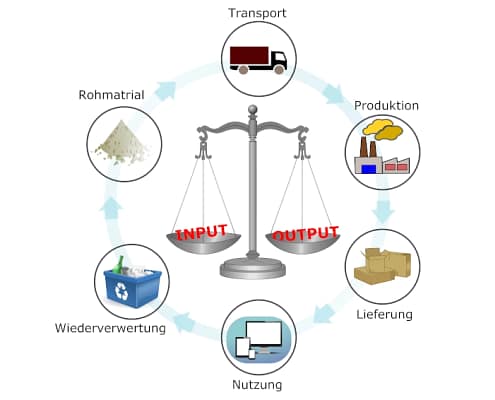

Eine Ökobilanz ist ein Verfahren zur systematischen Erfassung, Bewertung und Interpretation der Umweltauswirkungen eines Produktes, einer Dienstleistung oder einer Organisation über seinen gesamten Lebenszyklus. Ursprünglich vor allem zur Bewertung von Produkten entwickelt, findet sie jedoch heute auch Anwendung bei Verfahren, Dienstleistungen und Verhaltensweisen. So ist unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit eine Ökobilanz dann ideal, wenn ein geschlossener Kreislauf entsteht. Dieser Kreislauf spiegelt die höchstmöglich erreichbare Ressourceneffizienz wider.

Für die Erstellung von Ökobilanzen ist die Befolgung von zwei Grundsätzen wichtig. Erstens die medienübergreifende Betrachtung, die alle relevanten potenziell schädlichen Umweltwirkungen durch das betrachtete Unternehmen auf die Umweltmedien Boden, Luft und Wasser umfasst. Zweitens die sogenannte stoffstromintegrierte Betrachtung, bei der alle Stoffströme untersucht werden, die mit dem betrachteten System verbunden sind. Beispiele hierzu sind Rohstoffeinsätze und Emissionen aus Vor- und Entsorgungsprozessen, Energieerzeugung, Transport und andere Prozesse die berücksichtigt werden.

Definition

Gemäß den Regeln der Norm DIN EN 14040 umfasst eine Ökobilanz die Definition der Ziele und des Untersuchungsrahmens. Sie enthält eine Sachbilanz, die Wirkungsabschätzung und eine Auswertung der erfassten Daten. Nach der Festlegung der Ziele und des Umfangs der Ökobilanz erfolgt die Erfassung der wesentlichen Elemente und deren Beschreibung.

Die Ökobilanz beginnt mit der sogenannten Sachbilanz der Stoff- und Energieströme über den gewählten Lebensweg. Innerhalb der unternehmensspezifischen Systemgrenzen erfasst und bilanziert sie die Input- und Output-Größen. Dazu gehören Energie, Rohstoffe, Wasser, Emissionen und Abfälle. Die Systemgrenzen einer Ökobilanz definieren, welche Umweltwirkungen berücksichtigt werden. Sie können sich auf ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Organisation beziehen und können je nach Untersuchungszweck variieren.

Optional folgt die Beschreibung der Errichtungsphase. In dieser werden die umweltrelevante Vorgänge beim Transport zur Baustelle und beim Einbau von Systemen und Anlagen in das Gebäude erfasst. Optional ist ebenfalls die Nutzungsphase. Sie beschreibt wie die Nutzung, Anwendung, Instandhaltung, Ersatz, und Erneuerung des Produkts / System / Anlage, sowie der Energieeinsatz und Wasserverbrauch erfolgt.

Eine weitere optionale Phase ist die Erfassung der Entsorgungsphase. Dabei werden umweltrelevante Vorgänge beim Rückbau oder Abriss und beim Transport zur Abfallbehandlung betrachtet. Außerdem wird erfasst, wie die Wiederverwendung, Rückgewinnung bzw. das Recycling oder die Beseitigung des Produkts, Systems oder der Anlage erfolgt

Bilanzierung

Bei der Bilanzierung werden die Inputs, wie Energie, Wasser, Rohmaterial, Vorprodukte, Flächennutzung sowie weitere Angaben wie z.B. Druckluft, Kraftstoffe oder Hilfsstoffe, beschrieben und erfasst. Außerdem werden die Outputs, wie Abwärme, Emissionen in Luft, Wasser und Boden, Abfälle und erzeugte Produkte sowie Nebenprodukte, erfasst. Abfälle müssen in gefährliche Abfälle zur Deponierung, ungefährliche Abfälle zur Deponierung und radioaktive Abfälle untergliedert werden.

Wirkungsabschätzung

Nach Abschluss der Bilanzierung folgt die Wirkungsabschätzung, bei der die Größe und Bedeutung potenzieller Umweltwirkungen eines Produktsystems über den Verlauf der Lebenszyklusphasen erkannt und beurteilt werden. Die Wirkungsabschätzung einer Ökobilanz bewertet die Bedeutung der in der Sachbilanz erfassten Umweltwirkungen. Zusätzlich werden die Umweltwirkungen in Bezug auf ihre Auswirkung auf die Umweltmedien Boden, Wasser und Luft sowie auf die menschliche Gesundheit und das Klima bewertet.

Abschließend erfolgt die Auswertung, bei der signifikante Parameter der Ökobilanz beschrieben und beurteilt, Schlussfolgerungen gezogen und Empfehlungen ausgesprochen werden.

Alle Punkte der Ökobilanz werden in einem Bericht zusammengefasst. So beschreibt der Bericht detailliert und möglichst verständlich die Ziele, den Umfang der Untersuchung, die Sachbilanz sowie die Wirkungsabschätzung. Der Bericht enthält auch die notwendigen Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen der Bilanz. Mit Hilfe des Berichts erkennt die betroffene Organisation vorhandene und zukünftige Umweltwirkungen durch ihre Geschäftstätigkeit. Danach können geeignete Maßnahmen zur Vermeidung oder Kompensation ergriffen werden.

Die Ökobilanz ist Voraussetzung für eine Kreislaufwirtschaft

Welche Empfehlungen und Maßnahmen leiten sich aus einer Ökobilanz ab? Es sollte in jedem Fall ein möglichst konkret Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Ökobilanz sein, zusammen mit einem entsprechenden Kommunikationskonzept zu allen Anspruchsgruppen des Unternehmens (Stakeholder).

Die Ökobilanz ist Basis zur Beurteilung der Ökoeffizienz der betroffenen Organisation und ihrer Produkte. Auch wenn viele Geschäftsführer und Vorstände dem Thema immer noch skeptisch gegenüberstehen, sind zweifellos viele Vorteile vorhanden. Unter anderem Vorteile, die durch Ökoeffizienz-Projekte für ein Unternehmen entstehen können. Eine größere Ökoeffizienz führt in der Regel auch zu einer Effizienzsteigerung der Produktion. Die Verringerung des Rohstoff- und Energie-Einsatzes senkt wiederum die Produktionskosten. Die Erstellung einer Ökobilanz ist der ideale Anlass zur Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern in den Bereichen Umwelt, Produktion und Kosten. Außerdem entstehen oftmals Synergieeffekte durch Kooperationen mit anderen Unternehmen und Organisationen, die den gleichen Weg gehen. Die Einführung einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft im Unternehmen ist damit relativ einfach möglich.

Ökobilanzen sind ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Umweltwirkungen von Produkten, Dienstleistungen und Organisationen. Ökobilanzen können Unternehmen und Organisationen dabei helfen, ihre Umweltleistung zu verbessern und nachhaltiger zu wirtschaften.

Beispiel: Ökobilanz für eine Photovoltaikanlage

Die Ökobilanz einer Photovoltaikanlage erfasst die Umweltwirkungen der Anlage über ihren gesamten Lebenszyklus. Dies beginnt bei der Rohstoffgewinnung und reicht über die Herstellung, Nutzung und Entsorgung bis hin zur Wiederverwertung.

Systemgrenzen

Die Systemgrenzen der Ökobilanz umfassen daher die folgenden Phasen:

- Rohstoffgewinnung: Die Gewinnung der Rohstoffe für die Photovoltaikanlage, wie z. B. Silizium, Glas und Metalle.

- Herstellung: Die Herstellung der Photovoltaikanlage, einschließlich des Transports der Rohstoffe zu den Produktionsstätten. Außerdem der Herstellungsprozesses selbst und der Transports des fertigen Produkts zum Kunden.

- Nutzung: Die Nutzung der Photovoltaikanlage, einschließlich der Stromproduktion und der Entsorgung von Altmodulen.

- Entsorgung: Die Entsorgung der Photovoltaikanlage, einschließlich der Wiederverwertung von Rohstoffen und der Entsorgung von nicht wiederverwertbaren Materialien.

- Sachbilanz

Sachbilanz

Die Sachbilanz der Ökobilanz erfasst die Input- und Output-Ströme der Photovoltaikanlage über den gesamten Lebenszyklus. Die Input-Ströme umfassen die folgenden Ressourcen:

- Rohstoffe: Silizium, Glas, Metalle, etc.

- Energie: Strom, Wärme, etc.

- Wasser: Frischwasser, Abwasser, etc.

Output-Ströme

Die Output-Ströme umfassen die folgenden Emissionen und Abfälle:

- Emissionen: Treibhausgase, Luftschadstoffe, etc.

Abfälle: Altmodule, Abfälle aus der Produktion, etc.

Wirkungsabschätzung - Die Wirkungsabschätzung der Ökobilanz bewertet die Bedeutung der in der Sachbilanz erfassten Umweltwirkungen.

- Die Umweltwirkungen werden dabei in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die Umweltmedien Boden, Wasser und Luft sowie auf die menschliche Gesundheit und das Klima bewertet.

Die Ökobilanz einer Photovoltaikanlage zeigt, dass die Umweltwirkungen der Anlage über ihren gesamten Lebenszyklus verteilt sind. Die größten Umweltwirkungen entstehen bei der Gewinnung der Rohstoffe, gefolgt von der Herstellung. Die Nutzung der Photovoltaikanlage hat einen positiven Einfluss auf die Umwelt, da sie Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt. Die Entsorgung der Photovoltaikanlage hat nur einen relativ geringen Einfluss auf die Umwelt.

Photovoltaikanlagen sind eine nachhaltige Technologie, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt hat. Die Umweltwirkungen von Photovoltaikanlagen können durch Maßnahmen wie die Verwendung von recycelten Materialien, die Steigerung der Energieeffizienz und die Verlängerung der Lebensdauer der Anlagen reduziert werden.

CO2-Fußabdruck

Der CO2-Fußabdruck ist ein Maß für die Emissionen von Treibhausgasen. Insbesondere Kohlendioxid (CO2) Emissionen, die durch eine Person, eine Organisation oder eine Aktivität verursacht werden.

Generell wird hier zwischen dem CO2-Fußabdruck für Produkte (PCF: Product Carbon Footprint) und für Unternehmen (CCF: Corporate Carbon Footprint) unterschieden.

Der CO2-Fußabdruck oder die CO2-Bilanz ist das Gesamtmaß von CO2-Emissionen und/oder Treibhausgasemissionen (THG) in CO2-Äquivalenten (CO2eq). Der CO2-Fußabdruck ist ein hilfreiches Mittel um die Klimaauswirkungen von Produkten, Dienstleistungen und Organisationen zu ermitteln. Die Größenordnung der wichtigsten Sektorenbeiträge ist in dem nachfolgenden Bild dargestellt.

Der CO2-Fußabdruck eines Produktes bezeichnet die Bilanz der THG-Emissionen entlang des gesamten Lebenszyklus eines Produkts (cradle-to-cradle). Der Produktzyklus umfasst dabei die gesamte Wertschöpfungskette. Von der Herstellung, Gewinnung und Transport der Rohstoffe und Vorprodukte über die Produktion und Distribution zur Nutzung und ggf. Nachnutzung. Abschluss des Produktzyklus ist die Entsorgung bzw. Recycling des Produkts.

Der CO2-Fußabdruck einer Organisation wird oft erstmals für den Nachhaltigkeitsbericht erstellt. Der Corporate-Carbon-Footprint erfasst dabei den gesamten CO2-eq-Ausstoß in den spezifischen Systemgrenzen des Unternehmens, den IPCC-Systemgrenzen aus dem „Greenhouse Gas Protocol“ (http://www.ghgprotocol.org/ ).

Unternehmen, die sich auf den Weg in Richtung Nachhaltigkeit aufgemacht haben, erkennen sehr schnell, dass die Ermittlung des eigenen CO2-Fußabdrucks eine wichtige und unerlässliche Ausgangsbasis für alle weiteren Schritte des Nachhaltigkeitsmanagements ist. Für die Erstellung einer Ökobilanz ist er einer der wichtigsten Indikatoren.

Scopes – Systemgrenzen des Unternehmens

Den Systemgrenzen kommt dabei eine besondere Bedeutung vor. Wo beginnt und wo endet die Verantwortung der jeweiligen Organisation bezüglich Treibhausgasemissionen? Das Greenhouse-Gas-Protocol bietet hier eine Definition, die es relativ einfach macht, die Verantwortlichkeiten zu erkennen. Mit den sogenannten „Scopes“ erfolgt eine Einteilung in direkt zu verantwortenden Treibhausgasemissionen und in indirekt zu verantwortenden Emissionen.

Bei der Erstellung des CO2-Fußabdrucks empfiehlt es sich, die Emissionen im Verantwortungsbereich des Unternehmens anhand der Scopes zu gliedern.

Der CO2-Fußabdruck wird dabei in drei Bereiche unterteilt:

- Scope 1: Direkte Emissionen, durch die eigene Verbrennung fossiler Brennstoffe

- Scope 2: Indirekte Emissionen, durch den Verbrauch von Strom und Wärme aus dem öffentlichen Netz

- Scope 3: Indirekte Emissionen, durch andere Tätigkeiten verursacht. Beispielsweise die Beschaffung von Vorprodukten, die Nutzung von Transportmitteln oder die Entsorgung von Abfällen.

Direkte oder indirekte Verantwortung?

Das liest sich ein wenig theoretisch, nicht wahr? Daher soll das nachstehende Beispiel für ein übliches mittelständisches Unternehmen in Deutschland die Scopes veranschaulichen:

- das eigene Blockheizkraftwerk (BHKW), Fuhrpark des Unternehmens: Scope 1

- der bezogener Strom, die bezogene Wärme durch ein Energieversorgungsunternehmen: Scope 2

- die notwendige Infrastruktur, z.B. Autobahnzubringer der für die Organisation gebaut wurde, Emissionen der Dienstleister, Abfallentsorgung, Produktnutzung, ausgelagerte Aktivitäten: Scope 3

Zur Erstellung des CO2-Fußabdrucks ist also zuerst die Gliederung in Scopes empfehlenswert. Anschließend erfolgt die Erstellung der entsprechenden THG-Bilanz, also die Berechnung der entsprechenden Emissionen in CO2-Äquivalenten (CO2eq).

Die notwendigen Energiewerte und Treibstoffwerte müssen zunächst für das betroffene Unternehmen ermittelt werden. Das kann beim ersten Mal mehr oder weniger aufwendig sein kann. Die Emissionsfaktoren können dagegen leicht aus den Jahresrechnungen der Energieversorger entnommen werden, die in Deutschland dort ausgewiesen werden müssen. Es finden sich aber auch weitere Aufstellungen nationaler und internationaler Emissionsfaktoren im Internet, u.a. auch auf der Seite des Umweltbundesamtes. Die Emissionsfaktoren ändern sich jährlich und spiegeln die Erfolge und Misserfolge auf dem Weg der Energiewende wider.

Der Aufwand zur Erstellung des CO2-Fußabdrucks sollte jedoch nicht entmutigen. Zusammen mit der Ökobilanz ermöglicht der CO2-Fußabdruck den Aufbau eines effizienten Nachhaltigkeitsmanagements und einer Kreislaufwirtschaft im Unternehmen. Er ist unverzichtbare Grundlage jedes Nachhaltigkeitsberichts.

Der CO2-Fußabdruck ist ein wichtiges Instrument zur Sensibilisierung für das Thema Klimawandel. Er kann Unternehmen und Organisationen dabei helfen, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und zu einer nachhaltigeren Wirtschaft beizutragen.

Ökobilanz und CO2-Fußabdruck – zwei Seiten einer Medaille

Sind nun Ökobilanz und CO2-Fußabdruck wirklich zwei Seiten einer Medaille?

Im Prinzip ja. Auch wenn die Ökobilanz die Umweltauswirkungen im Fokus hat und der CO2-Fußabdruck klar auf die Klimawirkung zielt. Beiden Seiten der Medaille ist jedoch gemeinsam, dass sie einen Weg in Richtung Nachhaltigkeit aufzeigen. Einen Weg, den jedes Unternehmen gehen muss, das sich zu einer nachhaltigen Organisation transformieren will. Eine Ökobilanz mit entsprechendem CO2-Fußabdruck der betroffenen Organisation sind zwei Aspekte eines gemeinsamen und erfolgreichen Pfads für Unternehmen zur Nachhaltigkeit.

Der richtige Ansatz

Welcher dieser Aspekte – Ökobilanz oder CO2-Fußabdruck – ist nun für welches Unternehmen der richtige Ansatz?

Die Frage lässt sich pauschal nicht beantworten. Dazu gibt es zu viele Rahmenbedingungen in jedem Unternehmen, die betrachtet und bewertet werden müssen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass für energieintensive Unternehmen beispielsweise im Maschinenbau der CO2-Fußabdruck den einfacheren Aufsatzpunkt darstellt. Hier sind die THG-Emissionen und die Energieverbräuche oft direkt proportional. Für produzierende Unternehmen mit einer großen Lieferkette und zahlreichen Vorprodukten ist dagegen oftmals die Ökobilanz der bessere Ansatz. Hier ist der Ressourcenverbrauch die bestimmende Größe.

Schlussendlich ist es egal, wie ein Unternehmen hier beginnt. Die Erstellung eines CO2-Fußabdrucks führt in letzter Konsequenz immer zu einer Ressourcen- bzw. Ökobilanz. Und bei der Erstellung einer Ökobilanz ist das Thema Energieverbrauch und damit auch THG-Emissionen immer ein wesentlicher Bestandteil. So gesehen, sind es wirklich zwei Seiten einer Medaille. Es spielt damit keine Rolle mit welchem der beiden Methoden der Start erfolgt.

Beide Seiten der Medaille sind daher wichtige Bestandteile am Anfang eines jeden Nachhaltigkeitsmanagements. Und zwar zu einem Nachhaltigkeitsmanagement, das als sehr wichtiges Steuerinstrument für jedes Unternehmen die Transformation zur Nachhaltigkeit und zu einer Kreislaufwirtschaft möglich macht.

Schließlich und endlich führt die Ökobilanz zum CO2-Fußadruck und dies gilt auch umgekehrt. Reine Geschmackssache.

Ökobilanz und CO2-Fußabdruck – Fazit

Eine Ökobilanz und ein CO2-Fußabdruck sind zwei Aspekte der selben Sache. Sie sind beide notwendig um ein Unternehmen in Richtung Nachhaltigkeit zu transformieren.

Ökobilanz und CO2-Fußabdruck sind zwei essenzielle Instrumente für Unternehmen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit und einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft. Beide Ansätze bieten wertvolle Erkenntnisse und ermöglichen die Identifikation von Verbesserungspotenzialen. Die Erstellung eines CO2-Fußabdrucks führt immer auch zur Ressourcen- und Ökobilanz, da beide Aspekte untrennbar miteinander verknüpft sind. Unternehmen sollten sich für den Ansatz entscheiden, der ihren individuellen Rahmenbedingungen und Zielen am besten entspricht. Letztendlich führen sowohl die Ökobilanz als auch der CO2-Fußabdruck zu einer nachhaltigen Zukunft für Unternehmen und Gesellschaft.

Beide Seiten der Medaille führen zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft.

mehr zum Thema: Nachhaltigkeit messbar machen

Michael Wühle ist ein ausgewiesener Experte für Nachhaltigkeit. Mit Leidenschaft verfasst er Artikel und Sachbücher, die sich der praktischen Anwendung von Nachhaltigkeit im beruflichen und privaten Leben widmen. Sein umfassendes Fachwissen teilt er in inspirierenden Seminaren und Workshops. Besonders engagiert sich Michael Wühle, möglichst viele Unternehmen auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit und CO2-Neutralität zu unterstützen.

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!